Table of Contents

T

The Beatles Story

he Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

The Beatles Story

01. Please Please me (1963)

02. With The Beatles (1963)

03. A Hard Day's Night (1964)

04. Beatles For Sale (1964)

05. Help !

Let It Be (1970)

株式会社This Company

〒000-0000 東京都港区神道123

Tel: (123) 456-7890

灰皿の中のビートルズ (The Beatles in my Ashtray)

《 The Beatles story ビートルズの軌跡 1962前半 ( 01/ 01 ~ 06/06) 》

《 Deacca Audition ( デッカ・オーディション) 》

1962年1月1日(Tu)<昭和37年(火)>

ビートルズの軌跡はここから始まります。

1962年1月1日、ジョン・レノン (John Lennon)、ポール・マッカートニー (Paul McCartney)、ジョージ・ハリソン (George Harrison)、ピート・ベスト (Pete Best) の4人は、ローディーのニール・アスピノール (Neil Aspinall) が運転するヴァンでリヴァプールから移動しますが(ブライアン・エプスタイン は列車移動)、吹雪の天候にたたられ、一行は午前11時からのオーディションにぎりぎりで間に合います。

そして、ロンドンのウェスト・ハムステッド区 (West Hampstead) ブロードハースト・ガーデンズ (Broadhurst Gardens) 165番にあるデッカ・レコード社で、ビートルズのオーディションは始まります。

このオーディションは、1961年12月13日にマイク・スミス (Mike Smith) が、デッカ・レコード会社のA&R(アーティストの発掘・契約・育成とそのアーティストに合った楽曲の発掘・契約・制作を担当する職務)の代表としてキャバーン・クラブを訪れ、ビートルズの演奏を見た結果を受けて開催されたもので、その夜の彼らのパフォーマンスは、すぐにレコード契約を保証できるほどのものではありませんが、スミスは意欲的で、デッカのスタジオで改めてオーディションすることを彼らに提案したものです。

オーディションにぎりぎりで間に合ったビートルとその一行に待っていたものは、デッカの担当者マイク・スミスからの待ちぼうけで、徹夜の新年会で遅れて来たスミスは、ビートルズの持ち込んだアンプ類の使用を認めず、スタジオの機器を使い、待望の「オーディション」は始まります。

スミスは大晦日の夜にハリキリ過ぎて遅れて来た上に、ビートルズの使ってるのは音が問題外だからデッカのアンプを使えと言ってきかず、ビートルズの神経を逆撫でてしまいます。

ビートルズは、15曲(「Like Dreamers Do」「Hello Little Girl」「Love Of The Loved」の3曲がレノン=マッカートニーの作品で、残り12曲はカバー曲)を演奏し、オーバー・ダビング無しの一発録りで、おおよそ1時間で全曲の録音を終了させます・・しかし、あえなく「落選」、ジョンは、この時の感想を率直に語っています、「これで終わりだなって、その時はほんとに思ったよ。ここまでだって」。

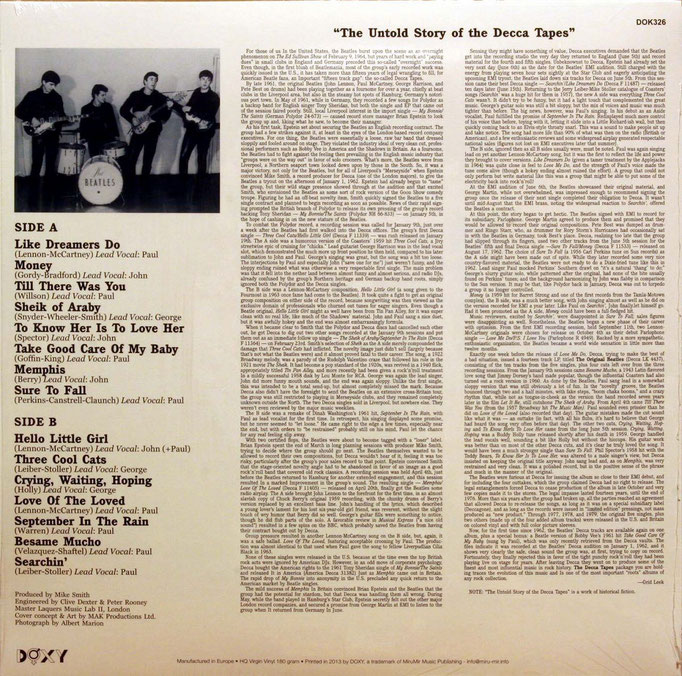

↓↓ Decca Studio ↓↓

ビートルズはオーディションが終わると、デッカのプロデューサーである“マイク・スミス”に、「次のバンド『BRIAN POOLE AND THE TREMELOES(ブライアン・プール&ザ・トレメローズ)』の開始時刻を過ぎてしまった」とせかされスタジオの外へ出されます。

緊張のためにビートルズの演奏は最高とは言えないまでも、メンバー4人とブライアン・エプスタインは、このセッションがデッカとの契約に結びつくことを確信しますが、ブライアン・プール&ザ・トレメローズが合格したことを知らされ、その後、1月27日付のリバプール・エコー誌に短い記事が載ります。

「デッカのプロデューサーであるマイク・スミスは、ビートルズはすごいバンドだと筆者に語った。30分以上に及ぶオーディションの模様をテープに録音しており、デッカのレーベルからぜひともデビューさせたいということである」と云う内容ですが、公式の理由としては「エプスタインさん、ギター・グループは消えゆく運命ですよ」と云うもので、この言葉は世間に広く知られ、ディック・ロウは後に「ビートルズを蹴落とした男」という悪名を背負うことになります。

しかしジョージ・ハリソンの推薦を受け、ローリング・ストーンズ (The Rolling Stones) と契約するのも彼だと云うことです。

ジョージは語ります、「雪が降る中、デッカのスタジオに言ったのを覚えれいる。ただ、入って行って、アンプをセットして、演奏しただけ。あの頃のロックンロールの曲は、実際には古い曲ばかりだった。40年代とか50年代とか、みんながロックにハマっていた頃のやつさ。やるものがない時はそう云うのをやってたんだ。ジョー・ブラウンが『シーク・オブ・アラビー』のロックンロールバージョンを出してたね。彼は土曜のテレビ番組『シックス/ファイブ・スペシャル』や『オー・ボーイ!』凄く人気があった。僕はそのジョー・ブラウンのレコードをやって、『シー・オブアラビー』を歌った。ポールは『セペテンバー・イン・ザ・レイン』を歌った。それぞれがやりたいこと曲を選んだんだよ。グループのメンバー全員が歌うって云うのは当時は珍しかった。あの頃は、クリフ&シャドウズって具合に、どのグループでもリードボーカルを前面に出してた。他のメンバーは全員スーツに揃いのタイとチーフで決まった動きをしているだけ。その前にボーカルが一人立って歌ってるんだ。オーディションは何時間か続いた。それが終わると僕らはホテルに帰った。」。(書籍『Anthology』抜粋参照)

ジョンがブライアン・エプスタインを語ります「ブライン・エプスタインはこう言った『なあ、本当にもっと大きな場所でやりたいなら、変わらなきゃだめだ。ステージでものを食べるのも、汚い言葉を使うのも、煙草も、止めろ!』ってね。彼は僕らのイメージをクリーンにしようと考えていたんじゃなく、恰好が間違っているって言ったんだ。『そのままじゃいいところには絶対出れない』って。僕らはステージの上でも下でも、いつだって好きな格好をしていたからね。『ジーンズはあまりスマートじゃない、きっちとしたスラックスを履かないか』って彼は言ってたけど、いきなりかしこまった格好をさせようとしたんじゃないよ。彼は僕らに、個性ってものを分からせようとしたんだ。僕らにすればブライアンはエキスパートだった。だってもともと店をやってただろ。店を持ってる人間ならみんな正しいはずだって思った。それに車にでかい家、それが全部父親のだろうと関係ない。こいつこそ理想の人間だって僕らは思ったのさ。『成功するか、ステージでチキンを食べ続けるか、どっちだ!?」と云う彼の考えを僕らは尊重した。チーズ・ロールやジャム・パンをかじるのもやめた。もっと自分たちのやってることを考え、遅刻しないようにして洒落た格好をするようになった。彼はあちこちに行ってニコニコし、新聞屋などにも気に入られた。みんな彼のことは認めていたよ。宣伝してもらうのはゲームになるのさ。僕らは地元の新聞社や音楽誌の事務所を回って、記事を書いてくれるように頼んだ。そうしなきゃダメなんだ。最高のステージをやるには当然のことだけどね。記者の前ではいい顔をしなきゃならなかった。たとえ相手がすごい傲慢な奴で、『恩を売ってるんだぞ!』って態度だとしてもね。僕らはそいつらに調子を合わせてやたよ。『取材をしてくれてありがとう!!』みたいな態度でね。そい云う点では見事に二重人格だったね。ブライアンはずっとリヴァプールとロンドンを往復してた。そしてある時ロンドンから戻ってくると、こう言ったんだ『オーディションだぞ!』って。僕らは大喜びだったよ。それはデッカのオーディションだった。彼は『マイク・スミス』とか云う奴と話をつけていて、僕らはそこへ行くことになった。それで色々曲をやったんだけど、不安と緊張でガチガチでね、それがしっかり演奏にも出てた。でも、最初は不安だったものの、そのうち気持ちも落ち着いて来た。『トゥー・ノウ・ハー・イズ・トゥ・ラヴ・ハー』って云うフェイル・スペクターの曲と持ち歌をいくつかやった。キャバーンのステージをそのまま再現したようなもので、何曲か外したようなね。20曲くらいやったと思う。テープはデッカとバイの送ったけど、バイには行かなかった。」。(書籍『Anthology』抜粋参照)

デッカA&R部のトップだったディック・ロウ (Dick Rowe) は後にこう語っています、「私はマイクに『どちらにするのか君が決めろ』と言った。ビートルズか、それともトレメローズか、それは彼次第だった。彼は『どちらもいいんです。ただ一方は地元のグループで、他方はリヴァプールからのグループです。』と言った。そして地元のクループを取った方が良いという結論になった。彼らはダグナム (Dagenham) から来ていたので、仕事がやりやすいし親密でいられると考えた。」。

マイク・スミスは語ります、「経験豊富な彼が、どちらを良いと判断するか知りたかったが、彼は何も意見を言わなかった。ディックは私に『君が決めろ』と言った。あとになってディックは、ビートルズがシャドウズに似ていたので契約を交わさなかったと発言したが、まったくおかしな話だ……歌も聴いていないのに」。

両者の見解と解釈や発言はかみ合っていません。

そして同年2月初め、デッカ~ブライアンの元に「シャドウズに似ている。ギターバンドは売れないと云う理由でオーディション不合格通知が届きます。

釈然としないブライアン・エプスタインはデッカ本社まで押しかけ、「デッカがリリースするビートルズのすべてのシングル盤に付き、僕が3,000枚の買い取りを保証する」と販売部に約束します。

そのことを知らされていないディックは丁寧さを装いつつも高慢な態度でブライアンを突き返しこの発言を言い放ちます、「ビートルズは成功しませんよ。エプスタインさん。我々にはわかるんです。あなたはリバプールで立派なレコード店を経営していらっしゃる。なにがご不満なのですか」。

ディック・ロウがブラインの発言を知らされていたなら、歴史はまったく違っていたかもしれません。

冷静さを失ったブライアンは、ディックにこう言い返します、「この子たちは今に爆発的な成功を収めますよ。いずれエルビス・プレスリーより大物になると断言します」。

後にディック・ロウは語っています、「あの時点では私はそのことを聞いていなかった。当時のレコード業界の常識を考えると、3,000枚の売上げが確実ということになれば、たとえそれが何者であっても、そのレコードを出さざるを得なかっただろう。」。

↑↑ Decca Audition Bootleg & Decca studio 3 - West Hampstead ↑↑

ビートルズのロディ担当・ニール・アスピノールは語ります「1961年の大晦日にロンドンに行くことになったんだ。デッカ・レコードのオーディションがあったからね。ミッドドランドのどこかで道を間違った。その大晦日が僕らのロンドン初体験だった。全員が一文無し。その上、雪が降って凄い寒いときてる。シャフツベリー・アベニューあたりに行ってみたんだ。買いたいものばかりで、目を見張ったね。角に靴屋のアネロ&ダビデがあって、洋服のセシル・ジーがあって、セント・ガイルス・サーカスでクラブに入った。退屈だからすぐに出ちゃったよ。女の格好をしている髭の生えたのがいたりしてさ。飢え死にしそうだったからレストランに入ったんだけど、僕らの持ってる金じゃスープしか頼めなかった。それで追い出されて、ソーホー行って何とかしのいだ。ロンドンはほんとエキサイティングで、全てが新しかったね。」。

(書籍『Anthology』抜粋参照)

ジョージは語ります、「僕らがロンドンで逢ったグループが、その後『ビートル・ブーツ』として知られるようになるブーツを履いててね。そう云うブーツを始めてみたのがその時だった。先が柔らかいんだよ。チャリング・クロス・ロードのアネロ&ダビデって云う店で作られてるものだった。デッカからいつまでたっても何も言ってこない。ブライアンは何度もせっついていたんだけどね。それでも結局は断られた。おかしなことに、断ってきたのがあの手の“ダン・ド・ダン”的なバンドをやっていたトニー・ミーハンでね。彼、その頃はデッカのディレクターとして成功してた。それでも有名な話がある。ブライアン・エプスタインが彼をつかまえて、僕らを気に入ったかどうかを聞き出そうとした。『僕らは契約できるのか?』って、すると帰ってきた言葉が、『ミスター・エプスタイン、私は忙しいんです』。奴はまだ若造だったんだぜ。何年も後で知ったんだけど、彼らがあの時採用したのは『ブライアン・トレメローズ』だった。デッカの社長のディック・ロウは鋭い予想をしていたんだだ。『ギター・バンドはもう終わりですよ、ミスター・エプスタインさん』だってさ。」。(書籍『Anthology』抜粋参照)

ジョンは語ります、「リヴァプールに戻って待ち続けた。そしてようやく、通らなかったことが分かったんだ。『これで終わりだな』って、その時はほんとに思ったよ。『ここまでだ』って。『ブルージーすぎる』とか『ロックンロール色が強すぎる、ロックはもう過去の音楽だ』とか、いつもそう云うことを言われてた。ハンブルグでドイツの会社のオーディションを受けた時にも、『ロックやブルースはやめろ、他のものにしろ』って言われた。みんなロックは死んだと思っているんだよ。でも、間違ったのは彼らの方だよ(1977)。ポールは『今聴けばどうして落ちたのか分かる。あんまり出来が良くない。』って言うけど、テープを聴いてみて、僕ならこれで断りはしないだろうね。問題無いと思うな。後半なんて、あの時代にこれだけできれば文句ないさ。当時はああいう音楽をやっている人間はそんなに無かった(1972)。デッカはすっかり洗練されたグループを期待してたんだろうね。でも、僕らがやったのはただのデモ・テープだった。僕らの将来を見るべきだね(1967)。」。(書籍『Anthology』抜粋参照)

ジョンは語ります、「リヴァプールに戻って待ち続けた。そしてようやく、通らなかったことが分かったんだ。『これで終わりだな』って、その時はほんとに思ったよ。『ここまでだ』って。『ブルージーすぎる』とか『ロックンロール色が強すぎる、ロックはもう過去の音楽だ』とか、いつもそう云うことを言われてた。ハンブルグでドイツの会社のオーディションを受けた時にも、『ロックやブルースはやめろ、他のものにしろ』って言われた。みんなロックは死んだと思っているんだよ。でも、間違ったのは彼らの方だよ(1977)。ポールは『今聴けばどうして落ちたのか分かる。あんまり出来が良くない。』って言うけど、テープを聴いてみて、僕ならこれで断りはしないだろうね。問題無いと思うな。後半なんて、あの時代にこれだけできれば文句ないさ。当時はああいう音楽をやっている人間はそんなに無かった(1972)。デッカはすっかり洗練されたグループを期待してたんだろうね。でも、僕らがやったのはただのデモ・テープだった。僕らの将来を見るべきだね。」。

ポールは語ります、「ジョンとは少し意見が違うけど、今テープを聴けば、どうして落ちたのか分かる。あんまり出来が良くない。とはいえ、凄く面白くてオリジナリティがあるのも入ってた。」。(書籍『Anthology』抜粋参照)

「ビートルズ・デッカ・オーディション」とは、一般的に想像される生演奏を審査してのオーディションではなく、「権限のある」デッカ社内の人間に聞かせるためにサンプル・テープを録音するセッションの事で、内容は1962年1月1日に行われた、セミプロによる失敗のほとんどない優秀な演奏であり、この驚異的な録音は1962年の彼らの熱狂を唯一感じることのできるものです。

デッカ・オーディション落選後、エプスタインは、デッカ社から譲り受けた録音テープを持ち、友人であるロンドンのオックスフォード通り (Oxford Street) のHMVレコード店の店長を訪ねます。

彼は、もっと簡単に再生できる方法とオープンリールのテープからレコード盤を作ることをエプスタインに提案し、エプスタインが同意しすると、すぐにそのレコード店の上にあるスタジオとプレス工房にテープを持って行きます。

その録音テープを聴いたその店のエンジニアであるジム・フォイは、とても感動したと云います。

エプスタインが「その内の3曲はレノン=マッカートニーの自作だ」と伝えると、フォイは音楽出版のアードモア&ビーチウッド社 (EMIの子会社) のシド・コールマンにそのことを伝え、そしてコールマンはエプスタインに出版契約をオファーします。

しかし、エプスタインの優先すべきはビートルズのレコード会社への契約で、そこでコールマンはエプスタインとパーロフォン・レコード (Parlophone Record) のA&Rのトップを会わせる手はずを調え、これによりブライアン・エプスタインとEMI傘下のパーロフォン・レコードのヘッドであるジョージ・マーティン (George Martin)との面談が実現します。

ジョージ・マーティンは、1962年5月9日にブライアン・エプスタインと会談した際、ビートルズとレコーディング契約を結ぶことを承諾しますが、実際にサインするのは彼らを見聞してからだとエプスタインに告げます。

デッカの録音を聴き、かなり興味を感じたマーティンが、アビー・ロードでのオーディションをエプスタインに申し入れることとなったわけです。

《 E.M.I Studio Audition (E.M.I.・スタジオ・オーディション) 》

<1962年6月5日(Tu) ・昭和37年(火)>

ロンドンのアビイ・ロードにあるE.M.I.・スタジオ (Abbey Road Studios) での翌日午後7時からのレコーディング・セッションの前日、ビートルズはEMIレコーディング契約成功させるために、交通渋滞や悪天候など、あらゆる可能性を排除するためリヴァプールからロンドンに向けて車で出発させ、その夜にはロンドン市内に到着宿泊します。

<1962年6月6日(Th)・昭和37年(水)>

この日が、ビートルズがロンドンのセント・ジョンズ・ウッド (St. John's Wood) アビー・ロード (Abbey Road) 3番にあるEMIスタジオを初めて訪れた歴史的な日になります。

E.M.Iスタージオの警備員であるジョン・スキナーは語ります、「ロンドンNW8アビイ・ロード3番地にあるシャレた古い屋敷は1980年に建てられ、1931年にグラモフォン・カンパニー・リミテッド。つまりE.M.I.によりレコーディング・スタジオとして設立された建物なんだ。1962年の6月6日の夏の宵、僕は粋なサージの制服に身を包み、スタジオの階段の上に立っていた。古めかしい白いバンで駐車場に乗り付けた若者たちがいた。彼らは痩せっぽちでヒョロヒョロしていて。栄養失調みたいに見えた。ロード・マネージャーのニール・アスピノールが、彼らの名前は『ビートルズだよ』と言った。なんて変な名前なんだろうと思った。」。

(『The Complete Beatles Recording Sessions』抜粋参照)

リチャード・ランガム、ノーマン・スミス、ジョージ・マーティン

↓↓ ↓↓ ↓↓

ノーマン・スミスは語ります、「ビートルズの印象はルックス以外はあまりよくなかった。つまりジョンとポールのソングライターとしての資質はまったく聴き取ることはできなかった。彼らはちっぽけなVOX社製のアンプとスピーカーを持ってたが、それらは楽器の源音を再生できていなかった。言うまでもなくすべての音響技師はあるレベルの源音を欲しがる。それさえあれば後でいくらでも改良したり効果を加えたりできるからね。しかし僕らがビートルズの装置から得たものは大量のノイズやハム、あと正体不明の音だけだった。ポールの装置は最悪だった。その頃は残響を付加するために残響室 (echo chamber) という部屋があったが、僕は彼の音をなんとかテープに収められるレベルにするのに、第2スタジオの残響室にあったアンプとスピーカーを引っぱり出さなければならなかった。また、ジョンのギターアンプが振動してカタカタ鳴るのを、僕らは実際にひもで縛って止めた。それからピート・ベストのドラムのシンバルにも確か問題があったと思う。でも最終的に何とかすべてを整頓し、やっとのことでレコーディング開始にこぎつけた。」。(『Sound On Sound』抜粋参照)

ノーマン・スミスは語ります、「彼らの機材ときたらひどいもんでね。アンプはペイントの剥げた猛省のキャビネット。ノイズが凄くて、アースとか色々わけの分からないモノがくっついたいた。楽器の音よりノイズの方が大きいくらいだったよ。特にポールのベース・アンプは最悪で、それを何とかしなくちゃとてもセッションができる状態じゃなかった。」。

(『The Complete Beatles Recording Sessions』抜粋参照)

技術部門の担当者ケン・タウンゼントがこれを引き継いで語ります、「あの晩は地下の第1エコー・チェンバーが空いていたので、ノーマンと私がそこから偉く想いタイロンのスピーカーを運んできて、リークのTL21アンプのインプットにジャック・ソケットをはんだ付けしたんだ。それですぐにセッションできることができた。」。(『The Complete Beatles Recording Sessions』抜粋参照)

スタジオの有能な「何でも屋」のテリー・コンドルは語ります、「ノーマンとケンがビートルズが持ってきた機材のセッティングに四苦八苦している時、彼は僕に訊くんです、『いちばん近いカフェはどこ?』って。私ががヒョイとキッチンへ行って、食物を用意してあげたんで、結局彼らは出かけませんでしたけどね。そして、彼らはスタジオのお茶汲み係りのホーソン嬢とハント嬢の淹れたお茶を飲んでました。」。

ケン・タウンゼントが彼らの第一印象を語ります、「僕らの印象に焼き付いたのは、彼らのアンプだけじゃないんだよ。彼らがスタジオに現れた時、スミスが『こりゃ凄い!いったい何者だ!』と思わず大声を上げた。こざっぱりした服装ではあったけど、彼らの格好は私たちが今まで見たことのないようなものだった。セカンド・エンジニア兼テープ・オペレーターのクリス・ニールが『彼らは黒い皮のコートをきていたんだ、とっさに「ああこれがビートルズだな」と思った。』と言っていたのを覚えている。その時にジョージ・マーティンは彼らをちらっと見て、そそくさと地下の食堂へお茶を飲みに行っちゃったのも覚えてる。」。(『The

Complete Beatles Recording Sessions』抜粋参照)

そして、ロン・リチャールズの指揮の下、セッションは始まります。

アビイ・ロード第2スタジオで午後7時~10時に行われたこのレコーディング・セッションは、所謂オーディションのようなもので、オーディションのメンバーである、ポール・マッカートニー、ジョン・レノン、ジョージ・ハリソン、ピート・ベストの4人は多くの曲をひと通りプレーしてウォーミングアップした後、本番の演奏を始め、ポールが古いラテンナンバー『Besame

Mucho』を歌い、Lennon=McCartneyのオリジナル『Love Me Do』と『PS I Love You』そして『Ask Me Why』の順にレコーディングが行なわれます。

正確なテイク数は記録に残っていませんが、各曲とも4~5テイク録ったと推測されます。

このオーディションは、ロン・リチャード (Ron Richard) をアシスタントとしてジョージ・マーティン がプロデュースし、ピート・ベストがドラムで参加した唯一のE.M.I.レコーディング・セッションだったことだけは記録されてはいますが、このセッションについての他の記録文書は破棄されてしまっています。

このセッションで、『Love Me Do』を聴き何かを感じたノーマン・スミスが、ロン・リチャードにジョージ・マーティンを呼び出すべきだと提言し、テープ・オペレーターのクリス・ニール (Chris Neal) にマーティンを連れてくるよう指示し、それ以後は当初このセッションを任されていたロン・リチャードに代わり、マーティンがこのセッションの指揮を取ることとなります。

録音終了後にマーティンはビートルズを調整室に招き録音を再生して聞かせ、会話もしています。

ノーマン・スミスは語ります、「調整室のドアが開いて入って来たのはジョージ・マーティン本人だった。そして僕は内心で『彼が出てくるなんて、これは何か特別なアーチスト・テストに違いない』と思った。普通プロデューサーはアーチスト・テストには付き添わない。それはアシスタントの役目だった。そしてもちろんジョージ・マーティンはそれまでギター・グループに関係したことはまったく無かった。彼はピーター・セラーズ (Peter Sllers) とかのコメディ・レコードを多くプロデュースしていた。僕らは彼らの装置について、またレコーディング・アーチストになるなら、装置に対して配慮すべきことについて長々と彼らに講義した。彼らは一言も物を言わず、同意して頷くことさえなかった。ジョージ・マーティンはしまいに言った『かなりの時間、こうして私は君たちに言葉を投げかけているのに、君らからは応答がない。何か気に入らないことがあるのかね?』彼らは貧乏揺すりしながら長くお互い同士を見つめ合った。そしてジョージ・ハリソンがマーティンを長々と見つめた後に言った『はい。あなたのネクタイが好きじゃありません。』その一言が我々を閉じ込めていた氷を溶かした。その後の15~20分、彼らはまったく愉快だった。彼らが帰った後、マーティンと僕は座って話した『ふぅー、ところで奴らをどう思うよ?』僕の顔には涙が伝っていた。」。

(『The Complete Beatles Recording Sessions』抜粋参照)

6月6日のスタジオ・オーディションの録音は、商用レコード・レベルには程遠く、リリース不可と決定され廃棄されますが、『Besame Mucho』は1980年代に、個人コレクションの中から発見されたことから、非公式ながら奇跡的に生き残り、アルバム『アンソロジー1』に収録されます。

そして、『Love Me Do 』も1994年に個人コレクションの中から発見されたことから、非公式ながら奇跡的に生き残り、アルバム『アンソロジー1』に収録されます。

ノーマン・スミスは語ります、「彼らが帰るとマーティンは僕の所に戻って来て言った『さて彼らをどう思う?』。僕は言った『僕はアーチスト・テストに来る多くのグループを見てきた。だけどこのグループには何か特別なものがる。それが何かは言えない、しかし彼らには何かがある。』前に言ったように、テストはそれほどうまく行ったわけじゃないし、僕は彼らのサウンドにこれといった印象無かった。だけど彼らは訴える力、ある種のカリスマを持っていた。僕はマーティンに『私見では、彼らは契約されてしかるべきだ。』と言った。そして彼が帰るときに僕に言った『わかった。考えてみるよ。』という言葉を忘れることはないだろう。ところであの日のアーチスト・テストの前に、ビートルズは実際は契約書にサインしていたのではないかという議論が後になって起こった。出てきた議論の多くは『なぜジョージ・マーティン自身ががアーチスト・テストに付き添ったのか?』という個人的な疑問に意味を成すものだった。言ったようにそれはアシスタントの仕事で、他のプロデューサーは誰もそんなことはしなかった時代だ。ところがあのアーチスト・テストにはジョージ・マーティン自身が当った。と云うことはあの時点で契約が結ばれていたのは疑う余地がない。しかし後に僕は迷い始めた『彼らはすでにサインされていたのか?

だからジョージ・マーティン自ら出てきたのか? それとも彼がビートルズに会うのが初めてだったからか? それとも他にも何かあったのか?』・・疑問は残る。」。

テープ・オペレーターのケン・タウンゼントは語ります、「最初強烈だったビートルズへの印象は弱まっていった。僕らはあのテストをやって、テープはライブラリーに保管された。およそ1週間後にノーマンが僕に言った『ケン、先週僕らがやったあのグループの名前はなんて言ったかな? マンチェスター・スクウェアにテープを持っていかなきゃならないんだ。』。僕はノーマンに言った、『ザ・ビートルズ!』つまり彼は実際そのグループの名前を忘れていたんだ。」。

ジョージがE.M.I.オーディションを振り返ります、「1962年の6月にパロフォンのオーディションがあった。僕の出来はそう悪くなかった。ジョージ・マーティンは僕らのことを、まだ未熟で荒削りだけど、でもどこか面白いと思ってたんじゃないかな。僕らがその日やった中には「ラヴ・ミー・ドゥ」、「P.S.アイ・ラヴ・ユー」、「アスク・ミー・ホワイ」、「ベサメ・ムーチョ」、「ユア・フィーツ・トゥー・ビッグ」も入ってた。「ユア・フィーツ・トゥー・ビッグ」はポールの父親の影響だ。初めてジョージ・マーティンに合った時のことで覚えてるのは、彼のアクセントだ。コックニーでもリヴァプール訛りでもバーミンガム訛りでもなかった。そう云う訛りの人間は、凄い上流階級に思えた。彼は親しみやすい感じだったけど、学校の先生みたいだったな。尊敬しないわけにいかなかった。でもそれでいて、堅苦しい人間じゃなさそうだった。ジョークを言っても通じそうな相手に見えたんだよ。よく知られてる話なんだけど、僕らが演奏を終えて第2スタジオのコントロール・ルームへ階段を登って行こうとした時、彼が言ったんだ、『何か気になることがあるかい?』って、みんな黙ってぐずぐずしてたんだけど、その内僕が口を開いた、『あのね、あなたのタイが気になる!」ってね。一瞬“おいおい”みたいな感じになったけど、すぐにみんな笑った。彼も一緒に笑った。リヴァプール生まれの奴は、どうしてもコメディアンになっちゃうんだよね。」。(書籍『Anthology』抜粋参照)

1962年6月6日の演奏はどうだったのか?と云う疑問にジョージ・マーティンと共にプロデューサーをしていたロン・リチャーズは振り返ります、「この時の演奏を聴いてみると特に良くも悪くもなかった。それはマーティンも同じ印象だった。面白かったのはジョージのネクタイ発言で、僕らは急に打ち解け、それから15分~20分は彼らがジョークを連発し、こっちは笑いっぱなしだったことだ。連中が帰った後。ジョージと僕は『まいったね!奴らをどう思うよ?』なんて話した。まったく涙が出るほど笑ったよ。」と語ります。

このセッションのテープは一切公開されておらず、今となっては判断の下しようがありません。

ただし、前述通り『Besame Mucho』と『Love Me Do』は奇跡的に個人のリールに所蔵されていたので『Anthology 1』に収録されることになります。

グループと契約するか否かの決定はマーティンに一任されます。

ロン・リチャーズは語ります、「当時はたいていのグループにはリーダーが存在して、問題はどのメンバーをリーダにするかと云うことだった。ある日僕とマーティンは、オックスフォード・ストリートを歩きながら、ルックスのいいポールと個性的なジョンと、どっちをリーダーにしようかと相談した。やがてマーティンは、『ビートルズはこのままで完全なユニットであり、あまりいじくらない方がいい、彼らと契約してみようと思う』と僕に告げ、僕も賛同した。マーティンは『どうせ失いものなど無いさ』と考えたようだ。ただし、僕の記憶ではグループはそう考えてたわけではなく、ピートの存在に疑問を持ち、この日9月4日のセッションまでにピートは追い出されることになった。それは、元ロリー・ストーム&ハリケーンズのリンゴ・スターを迎えるためだった。そして、ビートルズはE.M.I.のアーティストになった。(『The Complete Beatles Recording Sessions』抜粋参照)」。

ビートルズの印象をE.M.I.の面々が語ります。

E.M.Iスタージオの警備員であるジョン・スキナー:「ロンドンNW8アビイ・ロード3番地にあるシャレた古い屋敷は1980年に建てられ、1931年にグラモフォン・カンパニー・リミテッド。つまりE.M.I.によりレコーディング・スタジオとして設立された建物なんだ。1962年の6月6日の夏の宵、僕は粋なサージの制服に身を包み、スタジオの階段の上に立っていた。古めかしい白いバンで駐車場に乗り付けた若者たちがいた。彼らは痩せっぽちでヒョロヒョロしていて。栄養失調みたいに見えた。ロード・マネージャーのニール・アスピノールが、彼らの名前は『ビートルズだよ』と言った。なんて変な名前なんだろうと思った。」。

技術部門の担当者ケン・タウンゼント:「僕らの印象に焼き付いたのは、彼らのアンプだけじゃないんだよ。彼らがスタジオに現れた時、スミスが『こりゃ凄い!いったい何者だ!』と思わず大声を上げた。こざっぱりした服装ではあったけど、彼らの格好は私たちが今まで見たことのないようなものだった。セカンド・エンジニア兼テープ・オペレーターのクリス・ニールが『彼らは黒い皮のコートをきていたんだ、とっさに「ああこれがビートルズだな」と思った。』と言っていたのを覚えている。その時にジョージ・マーティンは彼らをちらっと見て、そそくさと地下の食堂へお茶を飲みに行っちゃったのも覚えてる。あの晩は地下の第1エコー・チェンバーが空いていたので、ノーマンと私がそこから偉く想いタイロンのスピーカーを運んできて、リークのTL21アンプのインプットにジャック・ソケットをはんだ付けしたんだ。それですぐにセッションできることができた。」。

バランス・エンジニアのノーマン・スミス:「彼らの機材ときたらひどいもんでね。アンプはペイントの剥げた猛省のキャビネット。ノイズが凄くて、アースとか色々わけの分からないモノがくっついたいた。楽器の音よりノイズの方が大きいくらいだったよ。特にポールのベース・アンプは最悪で、それを何とかしなくちゃとてもセッションができる状態じゃなかった。」。

スタジオの有能な「何でも屋」のテリー・コンドル:「ノーマンとケンがビートルズが持ってきた機材のセッティングに四苦八苦している時、彼は僕に訊くんです、『いちばん近いカフェはどこ?』って。私ががヒョイとキッチンへ行って、食物を用意してあげたんで、結局彼らは出かけませんでしたけどね。そして、彼らはスタジオのお茶汲み係りのホーソン嬢とハント嬢の淹れたお茶を飲んでました。」。

(『The Complete Beatles Recording Sessions』抜粋参照)

この時のセッションの後、ジョージ・マーティンは、ドラマーのピート・ベストに難色を示します。

そこで、リチャード・スターキー、そう!リンゴ・スターの登場となるわけです。

リンゴ・スターは、ビートルズが下積みの頃からの知り合いで「今は、他のバンドに所属しているので・・」とは言いつつも(喜んで)メンバー参加に合意します。

そして、ピート・ベストにかわりリンゴ・スターを加えた『新生(神聖)ビートルズ(The Beatles)』がスタートを切ることになります。